L’accessibilité numérique est bien plus qu’un cadre légal : c’est un véritable levier de qualité, d’inclusion et d’innovation. Découvrez comment elle peut transformer vos projets en réussites durables.

BLOG | Accessibilité numérique et écriture inclusive : Comment les rendre compatibles ?

25/03/2025

Qu’est-ce que l’accessibilité numérique et pourquoi est-elle essentielle ?

Pour paraphraser l'équipe accessibilité de Klee Interactive "l’accessibilité numérique c’est offrir la possibilité à toute personne d’utiliser les outils informatiques afin de percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer, quelle que soit la façon d’y accéder".

Il s’agit de rendre les contenus accessibles à toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités physiques, sensorielles ou cognitives, y compris celles en situation de handicap.

Considéré comme un besoin fondamental et en vertu de la Loi pour une République numérique (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016), toutes les administrations publiques se doivent de se mettre en conformité avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, de même pour les entreprises privées qui offrent des services publics ou qui sont en lien directe avec des services publics.

L'accessibilité numérique c'est avant tout une question d'égalité, une égalité d'accès.

Que ce soit par volonté ou par obligation, l’accessibilité numérique occupe une place centrale dans les projets numériques de nos jours.

L’écriture inclusive, quant à elle, est une technique de rédaction dont le but est d'adopter une communication égalitaire et inclusive, elle n’est soumise à aucune obligation légale et relève davantage d’une démarche personnelle.

Bien qu'elle ait déjà été abordée au début du mouvement féministe des années 70, c'est une approche rédactionnelle relativement récente dans son développement. Mais l’Académie française n’aborde que partiellement le sujet, d’abord dans un article de 2014, faisant suite à un incident interne « La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres - Mise au point de l’Académie française » ; puis en 2017 et 2023 dans une DÉCLARATION de l’ACADÉMIE FRANÇAISE sur l'ÉCRITURE dite « INCLUSIVE » et dans une Lettre ouverte sur l'écriture inclusive sans apporter de soutien, ni de solution.

Pourquoi défendre l’écriture inclusive ?

Dans une interview d’Eliane Viennot, historienne, professeure de littérature et spécialiste de l’histoire des femmes et du langage, par Francine Sporenda, en réponse à la question "le langage est-il vecteur d'idéologie ?", elle répond : "de nombreuses études ont attesté ce fait, et un sondage tout récent fait par Louis Harris pour « Mots-clés » vient de le confirmer : quand on demande aux gens de citer « deux présentateurs du journal télévisé », ou « deux présentateurs ou présentatrices du journal télévisé » ou « deux personnes présentant le journal télévisé », ils nomment deux fois plus de femmes dans le second cas que dans le premier, et trois fois plus dans le troisième. Les mots employés guident la pensée. Dans le cas de la règle, c’est bien plus que des mots qui guident inconsciemment »

L'écriture inclusive c'est avant tout une question d'égalité de représentation et de respect.

L'écriture inclusive : une communication égalitaire mais controversée

En réalité, l'écriture inclusive suscite des mécontentements et alimente de nombreux débats. Considérée comme "illisible, imprononçable et impossible à enseigner" par plusieurs membres du Sénat, dans une lettre déposée le 26 janvier 2022 --(https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl21-404-expose.html) , elle fait d'avantage l'objet de loi visant à l'interdire plutôt que de la développer.

L’Académie française ne soutenant pas la démarche, l’écriture inclusive n'obéit pas à des normes ou des règles claires. Bien que l'attention soit louable, sa mise en œuvre peut s'avérer laborieuse.

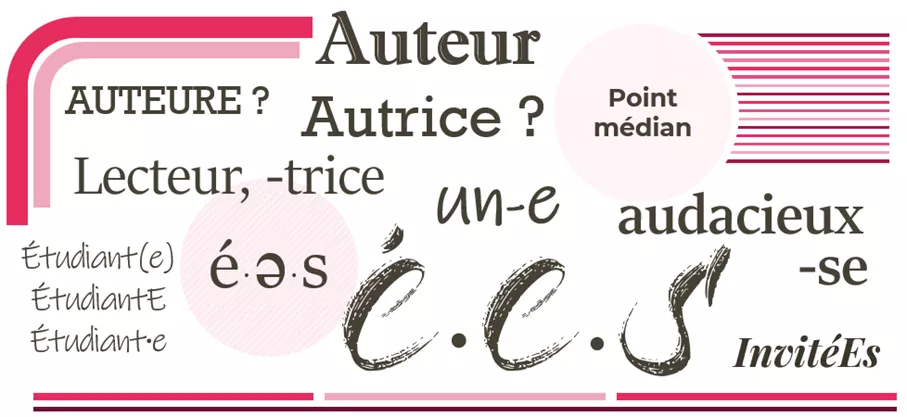

Ainsi nous observons une utilisation d'une multitude de caractères, plus ou moins adaptés, tel que le point(.), le point médian (·), le point d’hyphénation (?), ou même les slash (/), les tirets (-), également l’utilisation de majuscule et de l'italique, et à l'étranger on voit également l'utilisation de caractère inversé (?), l’étoile (*), l'arobase (@) et bien d'autre !

A titre d’exemple :

- Les professeur·e·s référent·e·s sont venu·e·s présenter un programme adapté à tou·te·s les étudiant·e·s

- Les professeurs/es référents/es sont venus/es présenter un programme adapté à tous/tes les étudiants/es

- Les professeurEs référentEs sont venuEs présenter un programme adapté à tous/tes les étudiantEs

De quoi s'y perdre, n'est-ce pas ? Et cela soulève un problème majeur : la lisibilité !

Difficile de s'accoutumer à toutes ces pratiques disparates, on ne peut nier la complexité et la pénibilité de lire les phrases ci-dessus, et ça l'est d'autant plus pour toute personne souffrant de trouble de la lecture, tel que la dyslexie. Selon la Fédération française des Dys, entre 5 et 10% de la population française est concernée par la dyslexie.

Et ce n'est pas fini ! L'interprétation de cette écriture par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran n'est pas fonctionnelle. Pour illustrer cela, Matti Schneider, compare l’interprétation de vingt-cinq (25) caractères utilisés dans l’écriture inclusive par le système VoiceOver de MacOs, dans une page disponible sur son GitHub : https://mattisg.github.io/epicene.info/marqueurs.html.

Spoiler : aucune n’est satisfaisante.

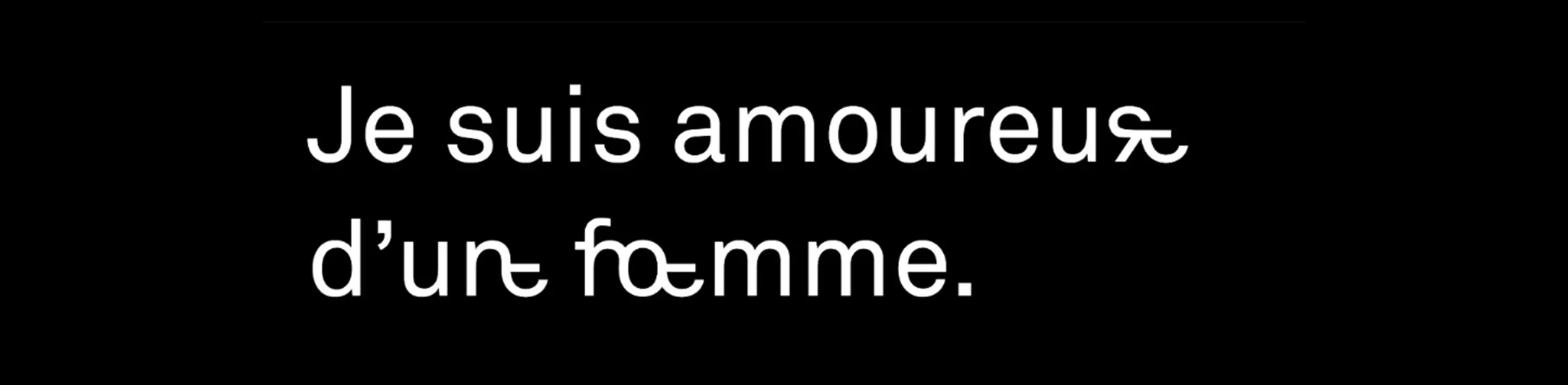

Sans parler des projets de création de typographie qui fusionne plusieurs lettres, comme les travaux de Tristan Bartolini :

C’est créatif, cela créé le débat, mais c’est illusoire de considérer cela comme des solutions viables.

Vous l'aurez compris, l'écriture inclusive peut s'avérer tout aussi pénible à lire qu'à écouter. C'est là que l'accessibilité numérique et l'écriture inclusive semblent être incompatibles.

Quelles solutions pour rendre l’écriture inclusive accessible ?

Pour ne pas devoir choisir entre conviction et devoir, oui il y a des solutions.

L'écriture inclusive c'est bien plus que d'utiliser des caractères spéciaux et de vouloir contenir en un seul mot deux genres. Et il existe plusieurs solutions qui restent conformes aux règles de la langue française, de quoi satisfaire l’Académie française ?

Tout d'abord, la double désignation, il s'agit simplement d'indiquer explicitement les deux termes au masculin et au féminin.

- « Opérateur ou opératrice » ; « Cheffe ou chef »

- « Le ou la pilote » ; « Le ou la responsable »

- « Toutes et tous présents »

C’est un peu lourd, mais cela respecte les personnes désignées et les destinataires du texte ; qui vous l’aurez compris peuvent être des femmes dans les deux cas.

Nous pouvons également utiliser les formules englobantes, qui renvoient à un ensemble ou à une fonction :

- « La population française »

- « La direction »

- « Le corps enseignant »

- « Le secteur de la santé »

- « L’équipe d’organisation »

- « Le personnel soignant »

Autre alternative, les termes épicènes, des mots invariables quel que soit le genre du sujet auquel ils se rapportent :

- « Membre, personne, humain », plutôt qu’homme ou femme

- « Chaque, quiconque », plutôt de chacun, chacune

- « Responsable, partenaire », plutôt que chef, cheffe, coéquipier et coéquipière

- « Sympathique » plutôt qu’accueillant, accueillante, charmant, charmante

Et il y en a bien d’autres : Liste de mots épicènes, tableau de correspondance

Enfin, si vous ne trouvez pas d’alternative satisfaisante parmi celles-ci, il vous est toujours possible de reformuler votre phrase pour trouver des solutions, et parfois même ne plus désigner directement d’individu.

Ainsi donc, au lieu d'écrire "Merci à tou·te·s les contributeur·trices qui sont venu·e·s.", vous pourriez écrire :

- Merci à l'ensemble des personnes venues ce jour pour leur contribution

- Nous remercions les contributeurs et contributrices pour leur présence

- Nous remercions toutes les personnes ayant contribué pour leur présence

- Nous vous remercions pour vos contributions et votre présence

Pour un exemple de mise en situation complète, je vous renvoie à l’excellent article de « Relire et Corriger » : Un texte en écriture inclusive et sans points médians.

Conclusion : Égalité et accessibilité, un équilibre possible

Rendre le numérique accessible à toutes et tous en prenant en compte les enjeux d’égalité, de représentation et de lutte contre les discriminations n'est donc pas impossible. Certes, cela demande un effort de rédaction mais ces solutions sont efficaces et lisibles.

Et si l’importance de l’accessibilité numérique n’est plus à prouver, celle de l’égalité entre les hommes et les femmes reste un sujet préoccupant. Le rapport du 20 janvier 2025 du haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes révèle « des inégalités sociales et économiques très nettement persistantes », et déclare que « les discours sexistes et masculinistes ont gagné en visibilité ».

Il reste donc primordial que chacun s'investisse dans les engagements sociaux de notre époque, et l'écriture inclusive en fait partie.

Elle constitue un instrument non négligeable pour atteindre l’égalité femmes-hommes et tout en étant compatible avec l'accessibilité numérique.

PS : cet article est inclusif et vous ne l’aviez peut-être pas remarqué

Et vous, quelles sont vos solutions pour rendre l’écriture inclusive plus accessible ?

Quelques références pour aller plus loin :

- Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité

- Etude sur l’usage des lecteurs d’écran et des outils et logiciels « basse vision » en France et en francophonie : https://aveuglesdefrance.org/app/uploads/2020/10/Rapport_etude-LE_version-finale_21mars2018.pdf

- Rapport 2025 sur l’état du sexisme en France - A l’heure de la polarisation

- Guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egacom_sans_stereotypes-2022-versionpublique-min-2.pdf

- Does language shape our economy? Female/male grammatical distinctions and gender economics

- Wiki La lutine du Web, écriture inclusive

- Comparaison des caractères marqueurs d'écriture inclusive (GitHub)

- L'écriture inclusive sans points médians, c'est facile